|

|

|

|

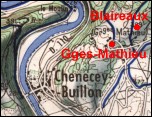

Gouffre

des Granges-Mathieu Gouffre

des Granges-Mathieu

|

ou

gouffre à Dédé

|

|

|

|

Chenecey-Buillon

(Doubs)

Coordonnées Lambert : 875,64 - 244,83 - 387

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Exploration

Exploration

Le gouffre des Granges-Mathieu est le lieu

privilégié des premières explorations

rapportées dans les carnets.

Le gouffre des Granges-Mathieu est le lieu

privilégié des premières explorations

rapportées dans les carnets.

En 1916, les frères Duret et leur équipe l'ont

visité à quatre reprises, les 19 mars

(n°1),

23 mars (n°2),

26 mars (n°3)

et 27 avril (n°7).

Ont participé à ces séances :

Billey, Challe, Derrier, Duret Marcel, Duret Robert, Flusin

André, Flusin Robert, Foret Jacques, Foret Max, Laloy

Paul, Laloy R., Lecreux P., Martin André, Martin

Léonce et Zeller Robert.

Quelques-uns d'entre eux y sont revenus pour diriger une

excursion collective, le 11 mars 1917 (n°15),

jour de l'accident mortel d'Emile Andlauer.

Le gouffre des Granges-Mathieu est en fait exploré

partiellement depuis longtemps. R.Duret signale avoir

découvert des inscriptions datant de 1886, dans la

galerie sud, ainsi qu'un "billet dans une fente de rocher",

où "est écrit le nom d'un soldat du

Cinquième d'artillerie" (compte-rendu du

19 mars

1916).

Le gouffre des Granges-Mathieu est en fait exploré

partiellement depuis longtemps. R.Duret signale avoir

découvert des inscriptions datant de 1886, dans la

galerie sud, ainsi qu'un "billet dans une fente de rocher",

où "est écrit le nom d'un soldat du

Cinquième d'artillerie" (compte-rendu du

19 mars

1916).

E. Fournier, quant à lui, l'a exploré en

mai 1907, sur une quarantaine de mètres dans la

galerie sud, et jusqu'à la base de la coulée

stalagmitique, à 120 m du puits, dans la galerie

nord (voir

ci-dessous).

C'est en 1956 qu'une équipe interclub (Groupes

Spéléo du Doubs, de Belfort et de St-Dizier)

escalade la coulée de la galerie nord et explore le

reste de la cavité, soit environ 950 m.

La visite de l'équipe Duret, en 1916, constitue en

partie une première : en effet, dans la galerie

sud, la barrière de blocs que Fournier n'avait pas

escaladée est franchie, et une centaine de

mètres de galerie explorés au-delà.

La visite de l'équipe Duret, en 1916, constitue en

partie une première : en effet, dans la galerie

sud, la barrière de blocs que Fournier n'avait pas

escaladée est franchie, et une centaine de

mètres de galerie explorés au-delà.

D'autre part, comme c'est souvent le cas, Duret fournit des

cotes et des observations plus proches de la

réalité que Fournier, très fantaisiste

dans ses descriptions.

Quelques exemples :

- le puits d'entrée, qui mesure 23 m, est

donné pour 35 m par Fournier, et pour 30 m

par Duret.

- la galerie sud n'a été vue que sur 40 m

par Fournier, qui lui attribue 70 m (mesuré sur

son plan) pour une profondeur de 65 à 70 m...

chiffres exagérés, sachant que la cote

réelle est de -42 m.

Quant à

l'équipe Duret, qui a exploré cette galerie

sur 150 m pour -42 m, sa topographie indique 190m

pour -45 m, ce qui est une approximation

acceptable.

- la galerie nord est donnée pour 300 m et -60

par Fournier, et pour 150 m par Duret, alors que ses

cotes réelles sont de 120 m pour -44. Là

encore, les écrits de Duret sont plus rigoureux que

ceux de Fournier.

Enfin, l'hypohèse de Duret sur une jonction possible

entre la grotte aux Blaireaux et le gouffre de Granges

Mathieu est inédite. Elle sera reprise par E.Fournier

dans sa publication de 1923, alors qu'elle ne figurait pas

dans son article de 1907.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Description

Description

|

|

|

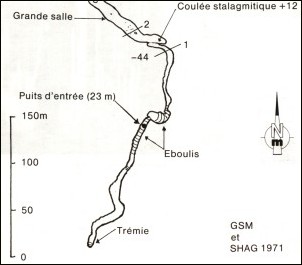

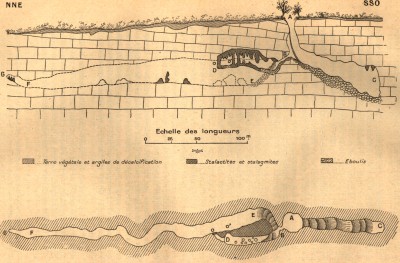

Le gouffre débute par un large puits profond

de 23 m, formant un regard sur une galerie

concrétionnée. A sa base, un

cône d'éboulis conduit, d'une part,

à la branche sud terminée 150 m

plus loin par une trémie et, d'autre part,

à la branche nord où on parvient, au

bout de 120 m, au pied d'une coulée

stalagmitique (-44), constituant le terminus

jusqu'en 1956.

Le gouffre débute par un large puits profond

de 23 m, formant un regard sur une galerie

concrétionnée. A sa base, un

cône d'éboulis conduit, d'une part,

à la branche sud terminée 150 m

plus loin par une trémie et, d'autre part,

à la branche nord où on parvient, au

bout de 120 m, au pied d'une coulée

stalagmitique (-44), constituant le terminus

jusqu'en 1956.

Une escalade de 12 m sur cette coulée

donne accès à la suite de la

cavité, qui se prolonge sur 900 m vers

le nord.

Développement : 1173 m -

Dénivellation : -44 m

Développement : 1173 m -

Dénivellation : -44 m

|

|

|

|

|

|

|

|

|

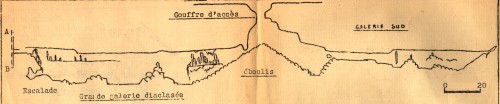

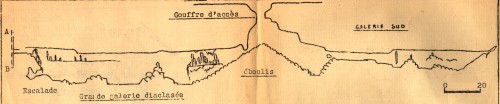

Coupe

partielle, d'après Mauer R., 1959, Nos Cavernes,

bulletin du Groupe Spéléologique du Doubs,

n°6, p.12

|

|

|

|

|

|

|

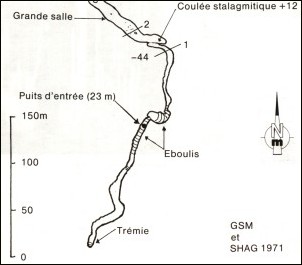

Plan

partiel, d'après :

Inventaire Spéléologique

du Doubs

(Comité Départemental

de Spéléologie du Doubs)

tome 2-1991, p.191

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

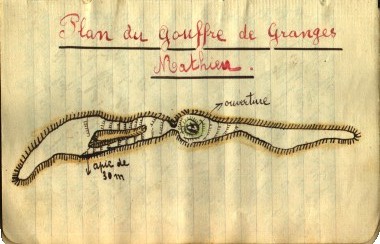

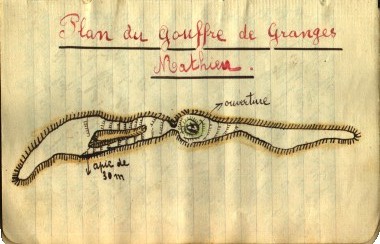

Topographie Duret

Topographie Duret

|

|

Plan

complet du gouffre des Granges-Mathieu (parties

connues à l'époque). Ce croquis

reprend ceux des 23

et 26 mars

1916.

Duret y a ajouté le passage supérieur

aboutissant dans les voûtes de la galerie

nord (à gauche sur le dessin),

itinéraire emprunté par Emile

Andlauer, avant sa chute mortelle.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

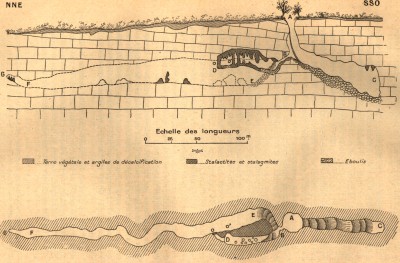

Extrait de : Fournier E., 1907, Spelunca, bull. et

mém. Soc. de Spéléologie, n°50,

p.102-104

Extrait de : Fournier E., 1907, Spelunca, bull. et

mém. Soc. de Spéléologie, n°50,

p.102-104

|

|

|

|

|

|

|

"Aux

Granges Mathieu, près de Chenecey-Buillon,

s'ouvre un gouffre important, au fond duquel,

d'après le dire des gens du pays, devait

exister une importance rivière

souterrain.

Grâce à l'obligeance de M. Magnin, de

Moncey, qui a bien voulu mettre à notre

disposition son automobile, nous avons pu accomplir

l'exploration de cette intéressante

cavité. Le gouffre (A), qui forme

l'entrée de la grotte, mesure 35

mètres de profondeur verticale et aboutit

à un talus d'éboulis B C, en pente

très forte, qui amène à une

profondeur totale d'environ 65 à 70

mètres, de la surface. Cette première

galerie se termine en cul-de-sac, mais elle est

remarquable par les belles dimensions de sa

voûte, qui, vue du fond,

éclairée d'en haut par le gouffre,

est d'un effet grandiose.

|

On

a jeté autrefois beaucoup de bêtes mortes dans

ce gouffre, comme le témoignent les très

nombreux ossements qui, avec des débris divers de

ferraille et d'ustensiles de ménage, constituent une

grande partie du talus d'éboulis.

Dans la paroi B du gouffre, s'ouvre un orifice juste assez

grand pour y introduire le corps et qui menace même de

se fermer un jour ou l'autre par le glissement des

éboulis ; cet orifice donne accès dans une

première galerie B D, remarquable par ses superbes

stalactites et stalagmites. Vers le fond de la galerie B D,

deux orifices 0 et 0', aboutissent à des à pic

donnant dans la galerie principale ; mais, il n'est pas

nécessaire de franchir ces à pic, pour

pénétrer dans cette galerie, car, si l'on

revient vers l'ouverture B, on petit suivre un talus

d'éboulis B E, qui permet d'y accéder

directement. Cette grande galerie E F G, mesure environ 300

mètres de longueur totale ; elle est peu sinueuse, et

renferme des rochers éboulés et quelques

stalagmites.

Elle se termine par un petit cul-de-sac ascendant G. Lorsque

nous l'avons explorée, en compagnie de M. Magnin, de

Moncey, elle était à sec, mais, en temps de

pluie, les eaux y circulent très certainement. Ces

eaux rejoignent, par des fissures du calcaire, celles qui

alimentent la résurgence qui jaillit sur la rive

droite de la Loue, au-dessous de la Grotte de Chenecey que

nous avons décrite ici naguère.

Au total les galeries du gouffre-grotte des Granges Mathieu,

dépassent 450 mètres de longueur, et sont

particulièrement remarquables au point de vue

pittoresque : malheureusement l'aménagement en serait

assez coûteux et, de plus, cette cavité se

trouve située un peu en dehors des moyens commodes de

communication."

|

|

|

|

Extrait de : Fournier E., 1923, Explorations souterraines en

Franche-Comté - Les gouffres, p.49-52

Extrait de : Fournier E., 1923, Explorations souterraines en

Franche-Comté - Les gouffres, p.49-52

|

|

|

|

"Près

du hameau des Granges-Mathieu, au nord-est de

Chenecey-Buillon, s'ouvre, dans le Bathonien moyen, un

gouffre au fond duquel passait, d'après les

légendes locales, une rivière souterraine

alimentant la source située au-dessous de la grotte.

Dès 1903, on nous avait signalé cet

abîme ; des soldats en manoeuvres y étaient,

disait-on, descendus et avaient constaté l'existence

de belles galeries. En mai 1907, nous avons pu faire

l'exploration complète de cette intéressante

cavité. L'entrée constitue un sorte

d'entonnoir garni d'arbres, qui se continue par un gouffre

vertical. A 35 mètres environ de profondeur, nous

prenons pied sur un talus d'éboulis, B C, qui descend

en pente très forte jusqu'à une profondeur

d'environ 65 à 70 mètres au-dessous de la

surface. Cette première galerie se termine en

cul-de-sac, mais elle est remarquable par sa belle

voûte qui, vue du fond, éclairée d'en

haut par le gouffre, est d'un effet imposant. On a

jeté autrefois beaucoup de bêtes mortes dans

cet abîme, comme en témoignent les nombreux

ossements qui, mélangés à divers

débris de ferraille et de vieux ustensiles de

ménage, constituent une partie du talus

d'éboulis.

Dans la paroi B du gouffre, s'ouvre un orifice juste assez

grand pour y introduire le corps et qui menace même

d'être obstrué un jour ou l'autre par le

glissement des éboulis : cet orifice donne

accès dans une première galerie, B D,

remarquable par ses superbes stalactites et stalagmites et

mesurant une cinquantaine de mètres de longueur. Vers

le fond de cette galerie, deux orifices, 0 et 0', s'ouvrent

sur un à-pic d'environ 25 mètres, donnant

accès dans la galerie principale E F G; mais il n'est

pas nécessaire de franchir cet à pic, car, si

l'on revient vers l'ouverture B, on peut, en descendant sur

un talus d'éboulis B E, accéder directement

dans la galerie E F G. Cette galerie a une longueur

d'environ 300 mètres ; ses voûtes sont

élevées dans toute la première

moitié du parcours et s'abaissent progressivement

jusqu'à l'extrémité F G,

constituée par un petit cul-de-sac ascendant, garni

de stalagmites. Lorsque nous avons exploré cette

galerie, en compagnie de M. Magnin de Moncey, elle

était à sec ; mais, pendant les

périodes humides, les eaux y circulent très

certainement, et c'est sans doute ce qui a pu faire croire

à l'existence d'une rivière souterraine

permanente. Ces eaux rejoignent, par des fissures du

calcaire, celles qui alimentent la résurgence qui

jaillit sur la rive droite de la Loue, au-dessous de la

Grotte de Chenecey. Au total, la longueur des galeries du

Gouffre-Grotte des Granges-Mathieu dépasse 450

mètres. Ces galeries, qui sont

particulièrement remarquables, au point de vue

pittoresque, se rattachent, sans aucun doute, au même

réseau que la Grotte, avec laquelle il serait

même peut-être possible d'établir une

communication, en procédant à des travaux de

désobstruction; ce serait là un moyen de

réaliser un aménagement parfait du gouffre,

sans avoir recours à un escalier de descente, dont la

construction serait coûteuse ; l'ensemble des deux

cavités constituerait alors une attraction

touristique de premier ordre.

L'exploration du Gouffre de Granges-Mathieu fut

renouvelée par MM. Guillin, préparateur de

physique à la Faculté, et Rimey,

étudiant, le 30 juin 1907, et, depuis lors, des

descentes ont été effectuées à

diverses reprises par de nombreux excursionnistes. Bien

qu'il ne présente aucun danger et soit même un

des plus faciles d'accès de toute la région,

cet abîme a été récemment (11

mars 1917) le théâtre d'un accident tragique.

Plusieurs excursionnistes de Besançon étaient

en train de visiter le gouffre, lorsque M. Andlauer,

professeur à l'Institution Saint-Jean, voulut se

faire descendre pour aller rejoindre les excursionnistes qui

se trouvaient dans la galerie du fond ; il entra dans la

galerie B D et, trompé sans doute par

l'obscurité, s'engagea dans l'orifice 0', perdit

l'équilibre et vint se fracasser le crâne, 25

mètres plus bas, sur les rochers qui, en cet endroit,

garnissent le fond de la galerie inférieure ; la mort

fut instantanée. Ce déplorable accident

confirme une fois de plus que, lorsqu'on

pénètre pour la première fois dans un

gouffre, même des plus faciles, on ne saurait

s'entourer de trop grandes précautions et qu'il faut

toujours reconnaître, avec un soin minutieux, les

cavités dans lesquelles on s'engage ; c'est en ne

nous départissant jamais de ce principe, que nous

avons pu mener à bien, sans aucun accident grave,

toutes les explorations, parfois cependant dangereuses, que

nous avons dirigées, ou auxquelles nous avons

collaboré depuis trente ans, dans le Jura, les

Causses, la Provence, les Pyrénées, etc."

|

|

|

|

|

|

|

|

|